TRIPOP

Ce porte-outil à traction animale a été conçu pour et conjointement avec une série d’outils pour la préparation de sol en maraîchage en planches permanentes. Une partie des outils qui l’équipe est directement inspirée du « Triptyque » Atelier Paysan : 3 outils phares et primordiaux pour la culture en planches permanentes. D’où son nom : Triptyque-Porte-Outil pour attelage en Paire (à deux chevaux).

Il est le fruit d’un partenariat entre l’Atelier Paysan et l’association Hippotèse.

La machine est en développement, c’est un prototype fraîchement construit au printemps 2021. Il n’a pas à ce jour été mis en conditions réelles d’utilisation. Ce tutoriel a vocation à fournir une première présentation qui sera abondée au fur et à mesure des essais de terrain, des modifications et autres affinages.

Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter directement !

NB : les mots annotés d’un* sont définis dans un lexique en bas de cette page web.

Dès la création du Triptyque* pour les planches permanentes et suite à la rencontre entre l’Atelier Paysan (alors Adabio Autoconstruction) et l’association Hippotèse en 2013, la perspective de pouvoir un jour concevoir ces outils pour la traction animale est lancée.

Dans la continuité du travail engagé sur le POP4 à partir de 2018, les ingrédients sont à peu près réunis pour relever le défi en 2021 :

- un travail d’animation et R&D spécifique à la Traction Animale réalisé par l’Atelier Paysan au second semestre 2020.

- un groupe de R&D soudé, dynamique et mobilisé ayant déjà travaillé ensemble, notamment sur le prototypage du POP4.

- la disponibilité temporaire d’un des protagonistes pour accompagner le projet à quasi temps plein et la proposition de l’Atelier Paysan de l’intégrer dans l’équipe salariée pour réaliser ce travail.

Objectif : pouvoir réaliser la préparation de sol des planches permanentes, en traction animale

Les partis pris de départ

• Les planches permanentes (pour les intérêts qu’elles présentent, notamment : meilleur ressuyage , sol qui se réchauffe plus vite en sortie d’hiver, pas de tassement de la zone cultivée, facilite l’organisation et le plan de culture).

• Garder les tournières enherbée et pouvoir se déplacer d’une parcelle à une autre facilement quel que soit le type de surface.

• Avoir des outils qui enjambent la planche, pas de travail en demi-planche pour ne pas les déformer.

• Pas de traction déportée.

• Avoir dans le même champs de vision les chevaux et le travail des outils.

• Se donner les moyens de travailler en sécurité avec les chevaux, être attentif à leur bien-être et à leurs capacités, les soulager des efforts inutiles.

• Nous soulager des efforts inutiles.

• L’ensemble des opérations et du travail doit pourvoir s’effectuer seul.

• Ne pas charrier trop de poids inutilement : les outils à traction animale peuvent être construit avec des sections de ferraille moindre par rapport aux outils tracteur (historiquement, la construction des outils de traction animale était savamment étudiée pour mettre de la ferraille seulement là où il y en avait besoin). L’environnement prégnant du machinisme actuel pourrait avoir tendance à nous influencer ; être vigilant à tenter de rester dans la lignée du machinisme traction animale.

• Choisir un système de relevage et trouver des systèmes technologiquement simples et accessibles, efficaces, résiliants et facilement réparables.

• Durabilité des constructions et assemblages

Les contraintes connues

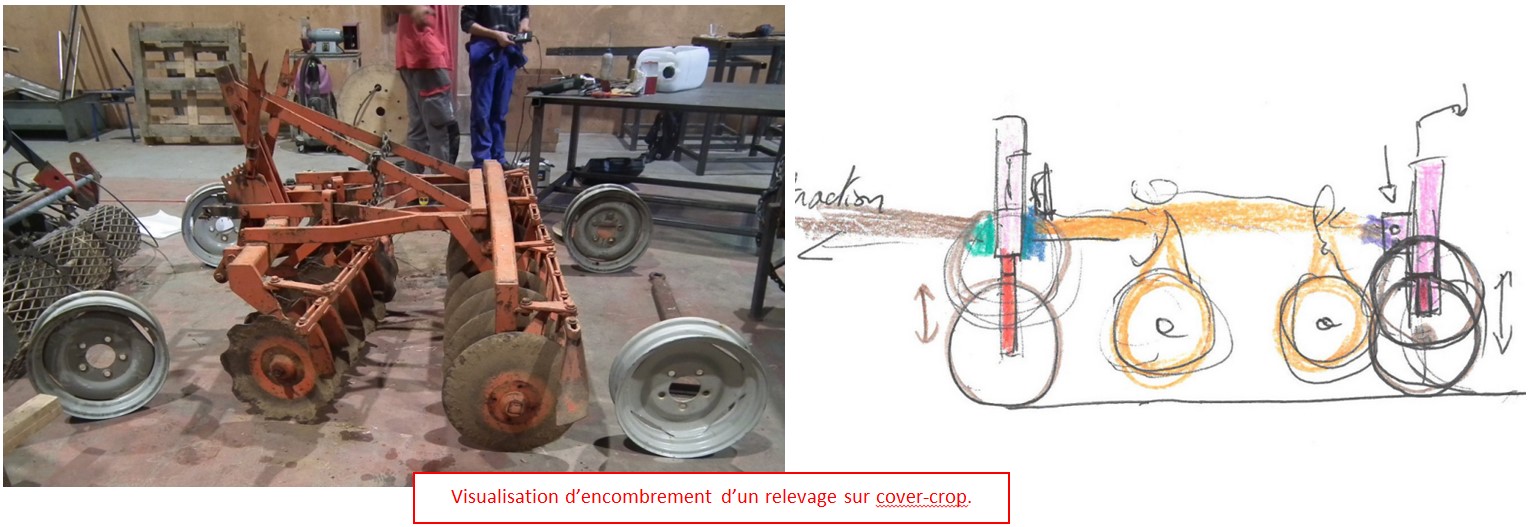

• L’encombrement : les outils de préparation de sol sont souvent volumineux (plusieurs poutres espacées les unes des autres pour limiter les bourrages).

• Le poids des outils :

- l’outil en lui-même, par exemple : covercrop ;

- et/ou le poids nécessaire pour son fonctionnement, par ex : rouleaux ;

• Le relevage doit être rapide et facile : les longueurs de planches font généralement entre 30 et 50m, il faut relever l’outil entre chaque planche pour les demi-tours : donc très souvent.

• L’inter-changement des outils doit pouvoir se faire rapidement et facilement : il faut en général plusieurs passages successifs de différents outils et parfois on ne sait pas, avant d’essayer lequel des outils conviendrait le mieux. L’opération de changement d’outils ne doit pas être un frein au choix du bon outil.

• Aspects généraux de la traction animale : disposer de bons chevaux, de bons harnais et être formé à l’attelage et à la conduite.

Remarque sur l’effort de traction

• En traction animale l’effort qu’un animal peut fournir a une limite : variable selon l’état, l’âge, l’entraînement de l’animal, les conditions météo, la durée du travail, ... (On considère généralement qu’un cheval dans des conditions normales peut tirer entre 80 et 100 kg force pour un travail de quelques heures en incluant des pauses).

NB : un kilogramme-force représente la force due à la gravité subie par une masse de 1 kilogramme. Pour une bonne approximation, en Newton : 1N = 0,1Kgf.

• Les efforts de traction à fournir pour tirer certains des outils envisagés vont être très importants : 2 chevaux bien entraînés seront nécessaires. Les travaux les plus tirants demanderons plusieurs passages pour obtenir le résultat escompté : un réglage de profondeur progressif, un réglage d’angle moindre ou une réduction du nombre de pièces travaillantes qui seront à répartir progressivement et symétriquement...

(possibilité envisagée : mettre un troisième cheval au milieu de la planche pour augmenter la force de traction, seulement dans des conditions bien particulières : pour un outil tirant à fort terrage et seulement sur sol très portant. Il faudrait alors prévoir des changements sur le timon, le maître-palonnier* et le joug*).

• L’opposition entre deux logiques : des outils de largeur fixe pour les planches permanentes et la logique traditionnelle des outils à traction animale : largeurs travaillées inversement proportionnelles aux efforts à fournir pour les tirer (une charrue prend 20 cm de large quand un rouleau peut faire 3m, pour un même attelage)

• Cette limite impose d’autant plus de choisir les bons outils et de les passer au bon stade (hygrométrie du sol, enherbement, …).

Travailler avec des animaux impose d’être concentré et méthodique dans son travail, la moindre inattention peut très rapidement engendrer d’importants dégâts humains, animaux et matériels

(c’est par ailleurs, également valable pour le travail avec un tracteur).

Pour plus de photos, voir aussi l’album "Ressources & inspirations" sur Flickr.

Avec relevage intégral du châssis complet

Deux types de relevage ont été étudiés :

• Un premier, qui a ensuite été mis de côté : châssis à hauteur fixe, posé sur ses roues et relevage uniquement des outils.

• Un deuxième, qui a été retenu : châssis à hauteur variable, outils et châssis sont solidaires. Cette solution est directement inspirée des outils traditionnels de type cultivateur et également de la version moderne : le porte-outil « Flex » D’Albano Moscardo (Equi-idea). Cette solution a été choisie pour faciliter la conception des pièces articulées, réduire l’encombrement et le poids total.

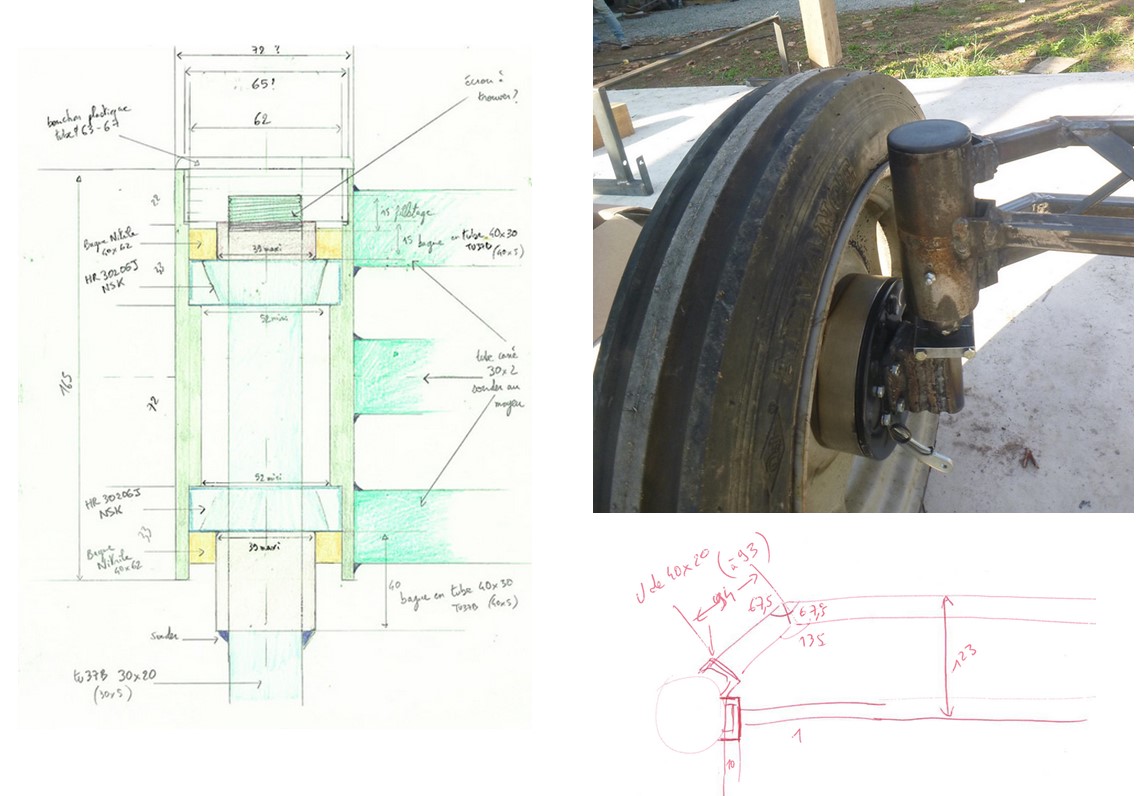

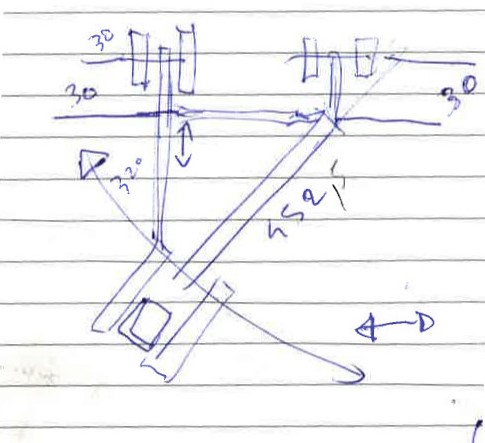

Principe du relevage par essieu coudé pivotant sur son axe :

Le Flex, de chez Equi-idea :

Pour plus de photos, voir aussi l’album "Prototypage" sur Flickr.

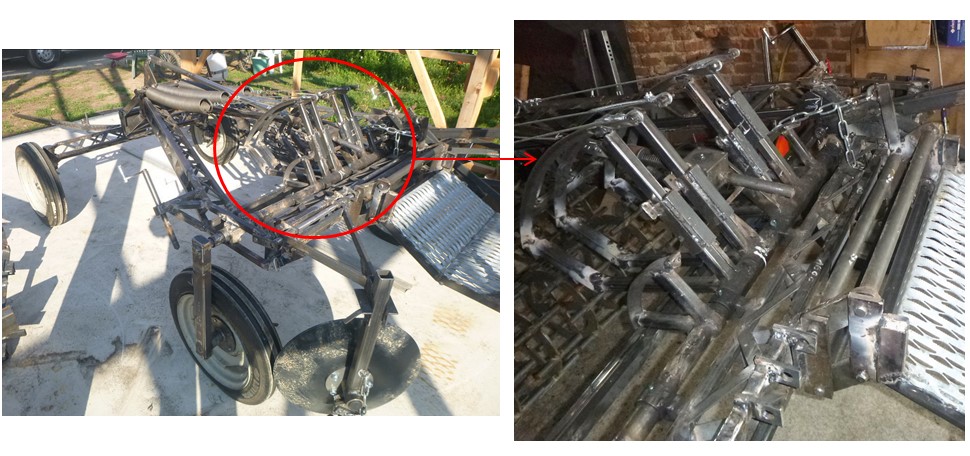

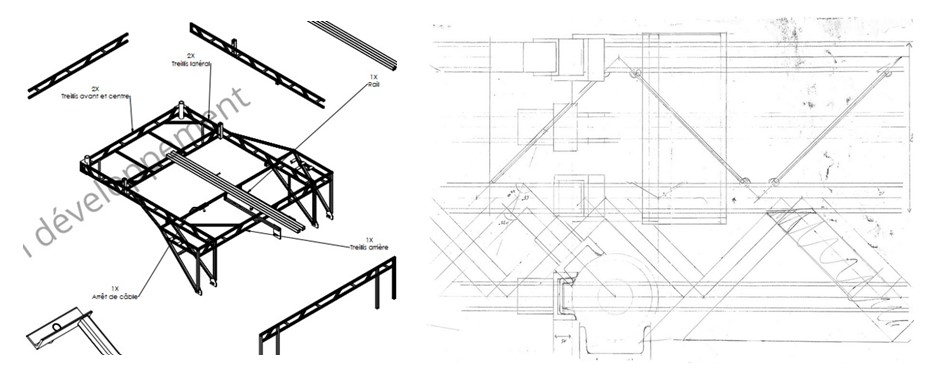

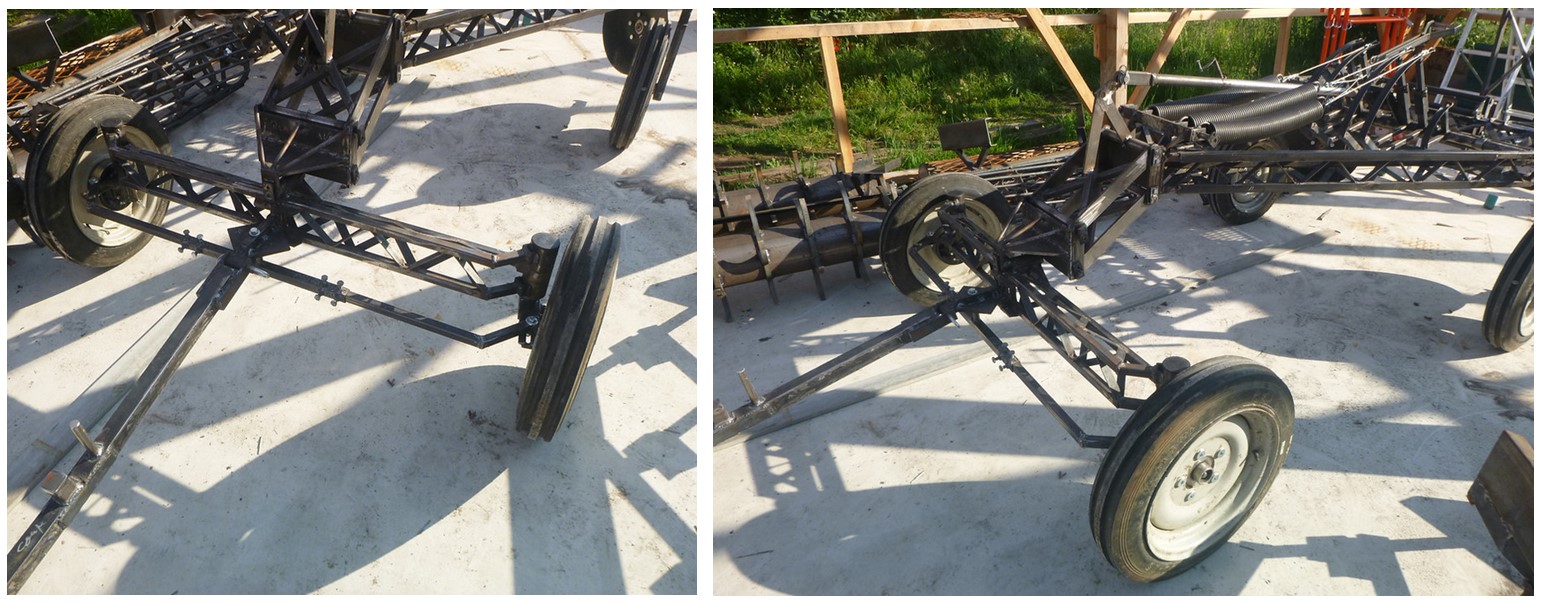

Des poutrelles triangulées :

Pour tenter de gagner en poids tout en ayant une rigidité importante.

L’idée de construire des poutrelles triangulées en s’appuyant sur l’expérience de l’Aggrozouk a pris forme sur des croquis de principe.

À partir de là, c’est devenu un parti pris d’utiliser cette technique, même si elle s’avère plus chronophage qu’une construction directement réalisée avec des gros profilés. De plus, les éventuelles évolutions sur le châssis seront plus compliquées à ajouter.

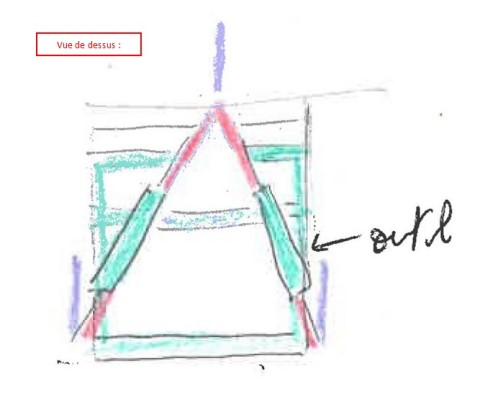

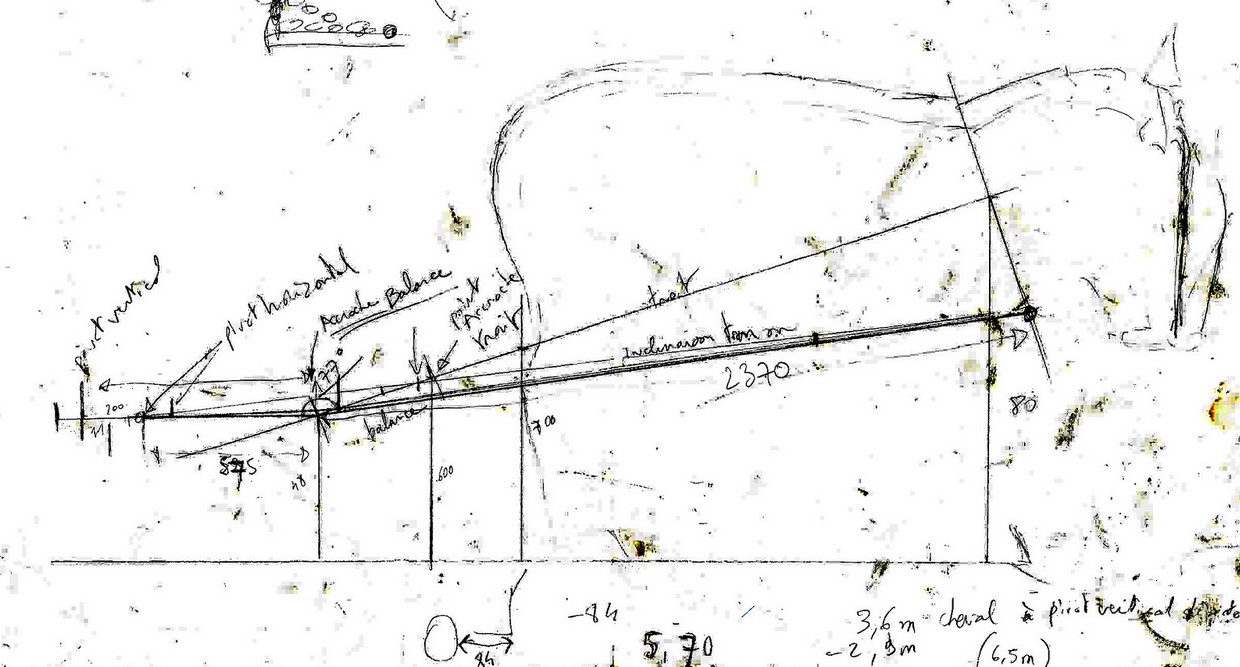

Un châssis en forme de triangle :

Le triangle horizontal d’attelage permet de résoudre les contraintes d’encombrement du triangle vertical tout en gardant le principe et la rapidité d’attelage.

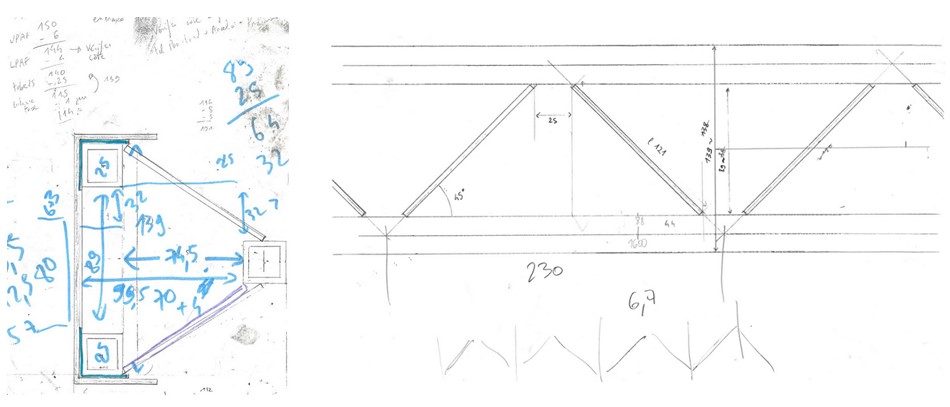

Au fur et à mesure des réflexions sur l’efficience solidité/poids, le groupe a opté pour un châssis directement en forme de triangle : c’est le châssis qui sert de triangle mâle d’attelage. Il est équipé de cornières (LPAF) qui servent de rails d’usure, pour sauvegarder la structure principale.

Les triangles côté outils :

Le triangle femelle, surplombant chacun des outils est un profilé en U (UPAF). Les ailes basses du U seront complétées avec de la tôle de même épaisseur pour les élargir et avoir une surface plus grande, de manière à facilement poser le triangle mâle dessus (châssis-porte-outil). Ainsi, le triangle mâle est présenté dans le fond du triangle femelle et l’enclenchement se fait par avancement du porte-outil.

Plateforme :

La plateforme permet d’y monter et d’en descendre facilement des deux côtés.

Son plancher est antidérapant.

Le petit siège de type demi-assis* permet de s’appuyer dans une position intermédiaire : garder un appui sur ses jambes, avoir le dos droit et rester réactif.

Une balustrade de sécurité est prévue à l’avant.

La plateforme doit être relevée à chaque attelage/dételage d’outils pour les laisser passer dessous.

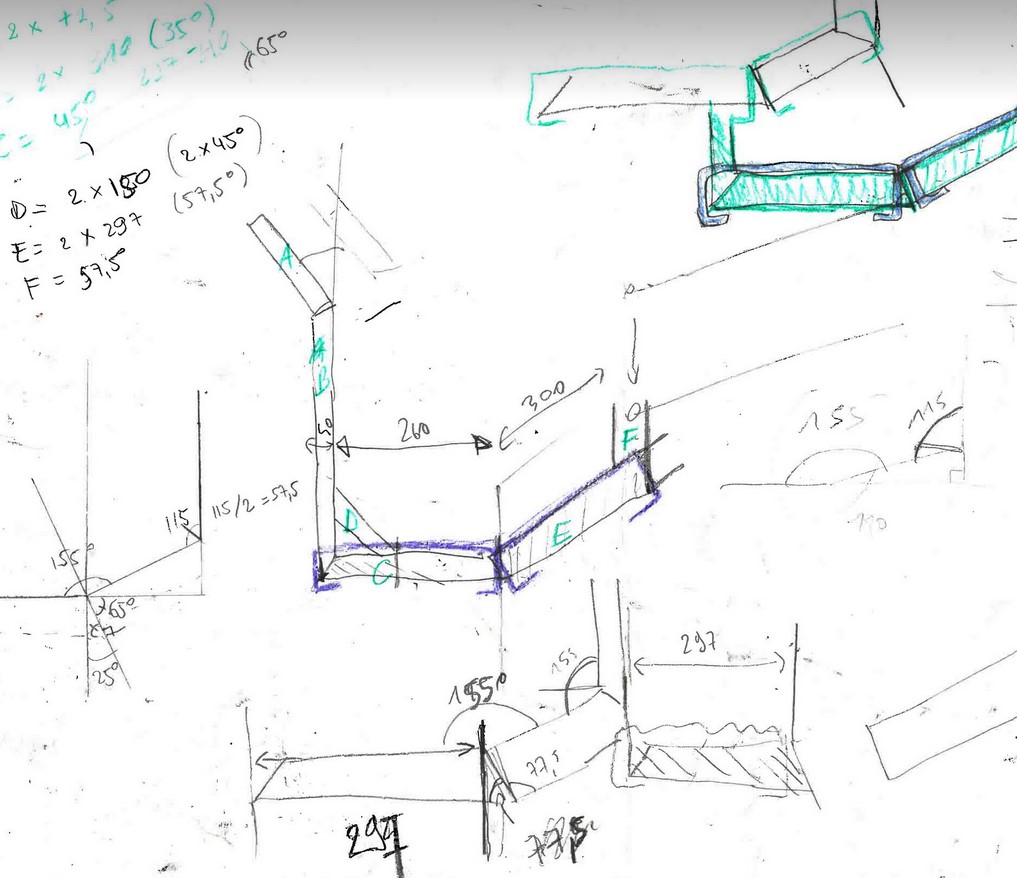

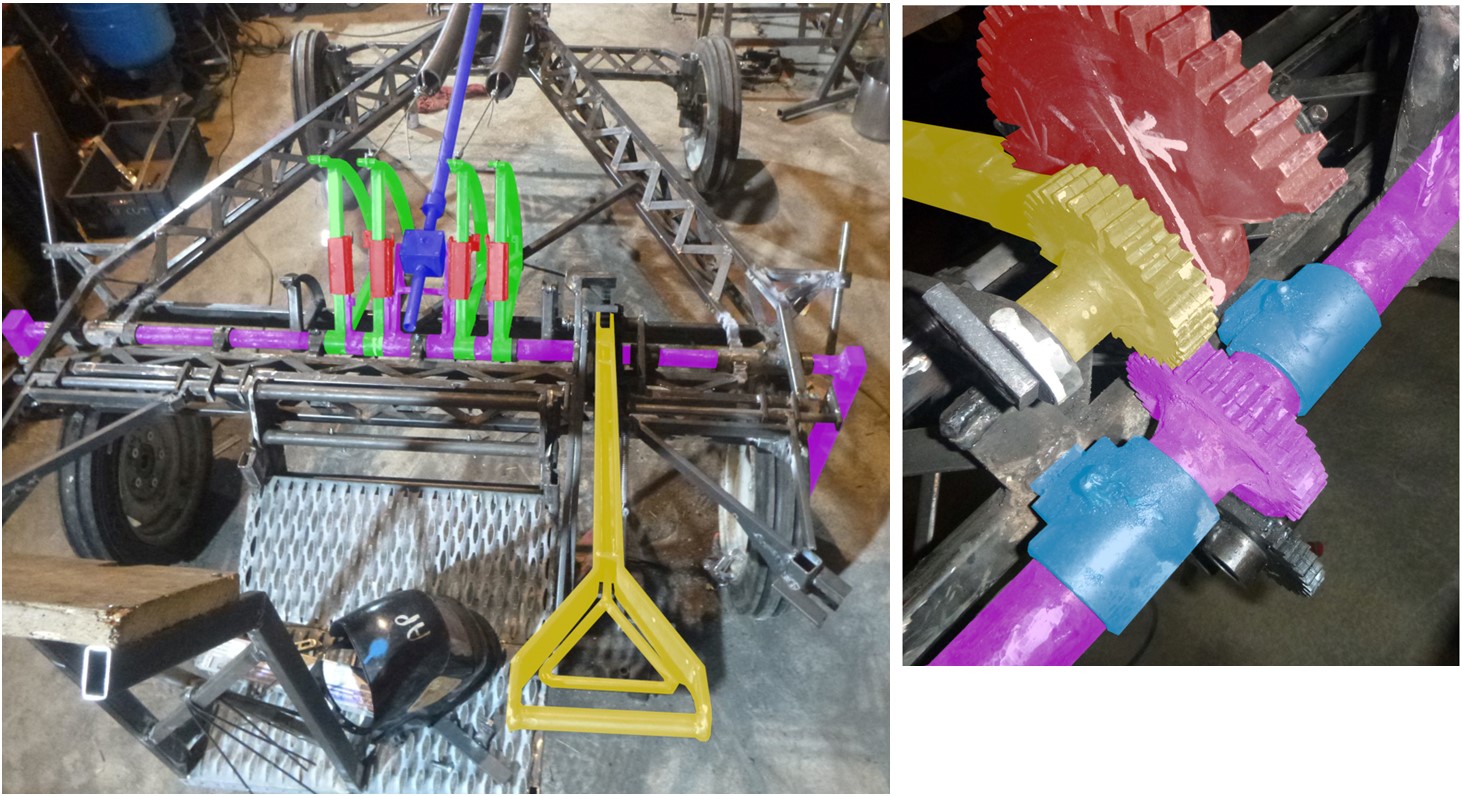

Principe général de fonctionnement du relevage

L’essieu arrière pivote sur son axe, tout le système de relevage est centralisé dessus

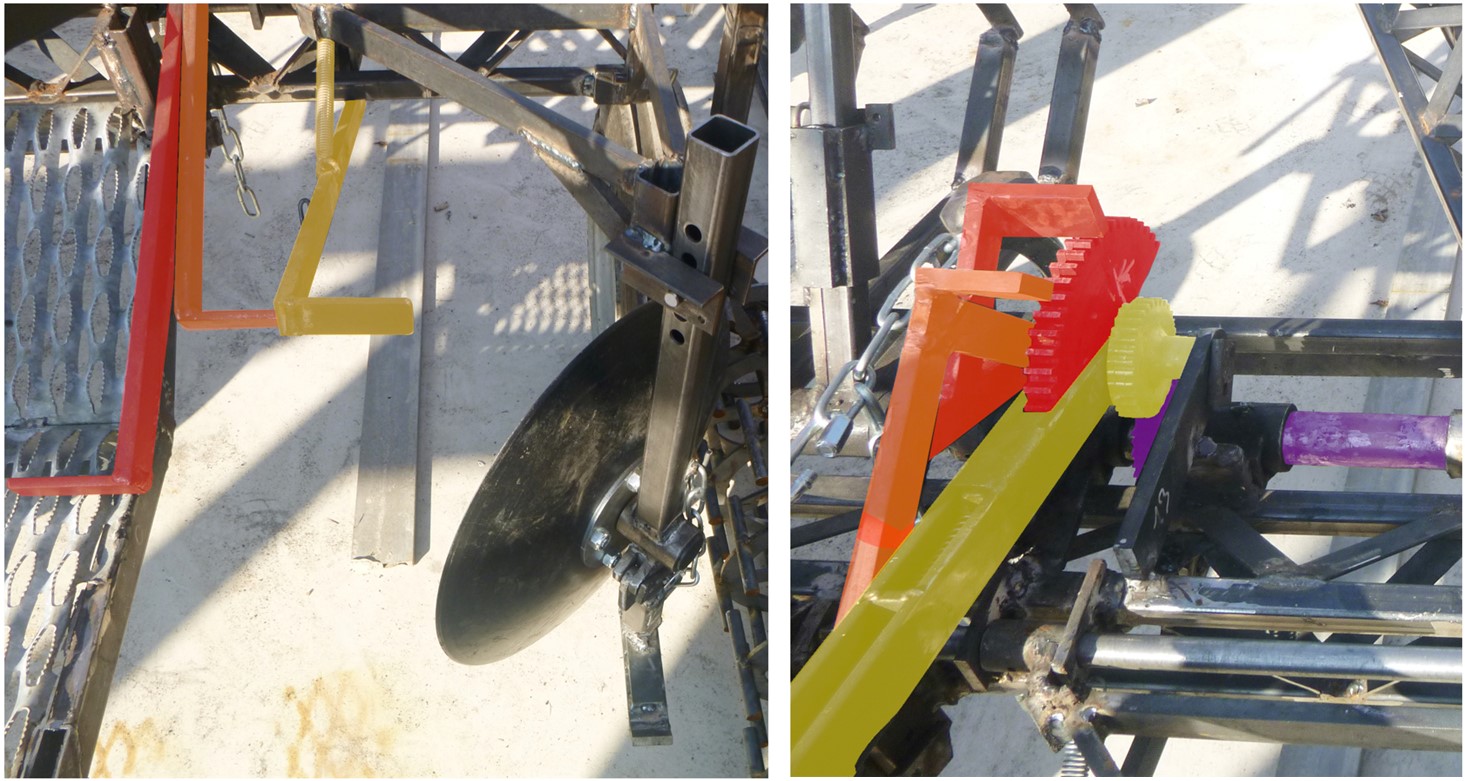

• Les montants des roues arrières s’inclinent vers l’avant et provoquent la descente du châssis (partie arrière) : c’est le système de l’essieu coudé (en violet sur la photo ci-dessous) que l’on trouve sur bon nombre de machines anciennes et dont le relevage est souvent commandé par bras de levier. Avec l’essieu qui s’incline dans ce sens là : si les chevaux bougent lors du relevage en fin de planche, ils accompagnent le mouvement plutôt que de le rendre plus difficile.

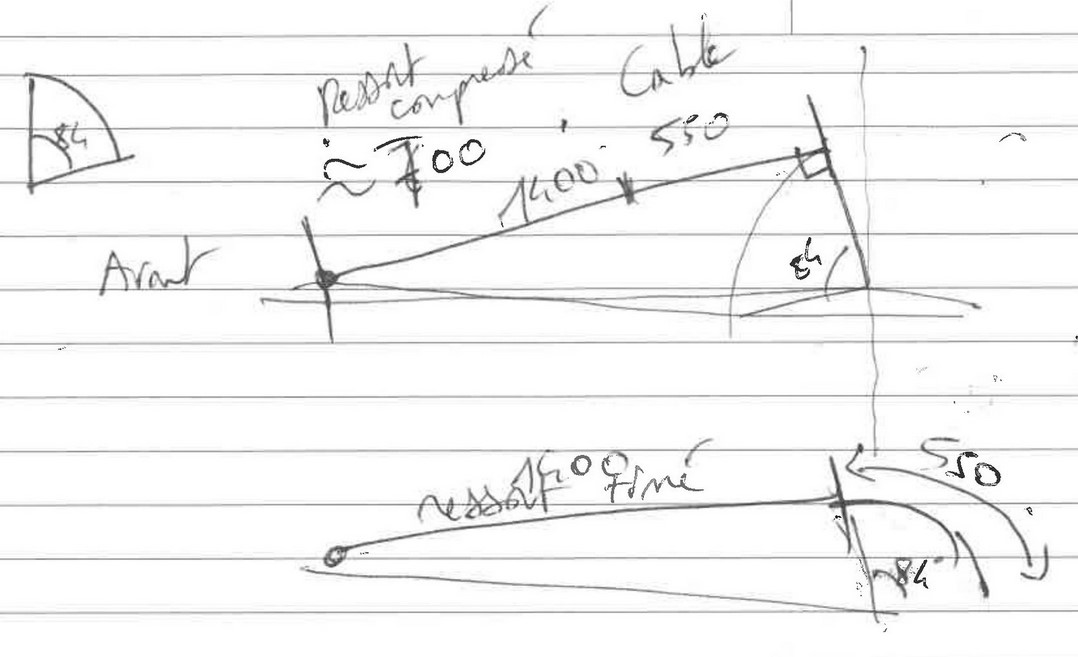

• Pour relever l’avant : une double bielle solidaire de l’essieu est reliée à une tire centrale (en bleu) qui commande le parallélogramme avant (en rouge). Celui-ci permet le relevage de l’avant du châssis en même temps que l’arrière.

• Aide au relevage : 4 ressorts de traction (en orange) avec des forces différentes peuvent être activés ou désactivés pour assister plus ou moins le relevage du châssis. Les ressorts s’étirent à la descente et se rétrécissent lors du relevage. Le choix des ressorts à activer se fait en fonction du poids de l’outil attelé. Les ressorts sont tendus par des bras de levier en forme d’arcs (en vert), ainsi leur efficacité est optimisée : on évite les géométries défavorables : angles trop aigus ou trop obtus entre bras de levier et brin tirant.

Toutes Les commandes sont à l’arrière du porte-outil

• Commande du relevage : un levier avec clenche sert de commande principale (en jaune). Son mouvement est inversé par rapport à celui des roues arrières : quand on pousse le levier vers l’avant, les roues partent vers l’avant et font descendre le porte-outil. Quand on tire le levier vers soi, les roues partent vers l’arrière pour relever le porte-outil. L’inversion se fait par pignons avec une légère démultiplication. Ainsi, en cas d’avancement inopiné des animaux pendant le relevage, qu’on soit sur la plateforme ou à terre, le mouvement à faire avec le levier n’est pas empêché par une perte d’équilibre ; à la descente, le problème serait moindre puisque les outils sont rapidement mis en terre.

Le bras de levier circule sur une crémaillère (en rouge), sa clenche commandée par une poignée permet de verrouiller sa position.

• Activation des ressorts :

des biellettes sont soudées à l’essieu et pivotent avec lui (en violet), des manchons de couplages arcs-biellettes permettent d’activer ou désactiver chacun des ressorts (en rouge). Pour désactiver un ressort, le manchon est placé en haut, la biellette circule librement et l’arc (en vert) reste à sa place (butée basse et ressort détendu). Pour activer un ressort, porte-outil relevé, le manchon est descendu pour maintenir l’arc à la biellette : quand on agit sur le relevage, la biellette entraîne l’arc, ce qui met en tension le ressort.

• Pédales complémentaires :

- Une pédale à « kick » (en jaune) permet d’amorcer la descente quand la force des ressorts activés l’empêche, par exemple : en l’absence d’outils ou mauvais équilibre poids d’outils /force des ressorts.

Remarque : pour les outils très lourds, si tous les ressorts sont activés avant l’attelage, la descente sans outil risque d’être impossible. Dans ce cas, il faudra descendre le porte-outil en diminuant le nombre de ressorts activés et seulement une fois l’outil attelé les ressorts supplémentaires seront activés individuellement l’un après l’autre par une mise en tension manuelle, à l’aide d’un bras de levier amovible qui prendrait sa prise directement sur les arcs. (À tester !)

- Pour aider à relever, si les ressorts ne sont pas assez puissants, deux pédales peuvent venir en renfort du bras de levier à main. Il y a deux pédales pour des contraintes d’encombrement, elles ont chacune leur plage d’amplitude (si le porte-outil est très bas, l’opération se fait en deux fois : une première étape avec la 1ère pédale (rouge) jusqu’à sa butée, on re-clenche le levier, puis avec la 2ème pédale (orange) on termine le relevage).

Attention ! : L’utilisation de ressorts peut être dangereuse :

• Si l’on a plus de ressorts activés que nécessaire : leur force est telle qu’au moment de relever le porte-outil, le mouvement va être brutal. On risque alors d’effrayer les chevaux, de se faire surprendre, de se faire prendre par l’élan du levier ou d’endommager le porte-outil. (cette situation peut se retrouver après chaque dételage d’outil, quand on relève le porte-outil à vide. Il faut donc impérativement désactiver la majorité des ressorts en même temps que le dépôt d’un outil)

• En cas de rupture d’un ressort ou de ses attaches, des pièces peuvent être éjectées et blesser sur leur passage. Les serres câbles et les câbles doivent être bien utilisés et en bon état. L’ajout d’un câble de sécurité dans les ressorts est prévu.

Utilisation du relevage et des réglages

Attelage d’un outil :

Les outils sont attelés en ventral, le porte-outil enjambe les outils par l’arrière pour les atteler et les dételer. La largeur entre les roues arrières et la hauteur sous le châssis sont les maxima des outils compatibles. Des déflecteurs ont été envisagés pour servir à la fois de rails d’alignement et de protection des roues pour faciliter l’attelage d’outils, notamment quand il est réalisé porte-outil attelé aux chevaux.

Ordre des opérations :

- Le porte outils doit être relevé.

- La plateforme et les disques arrières remontés.

- Reculer sur l’outil en l’enjambant avec l’essieu arrière.

- Descendre le porte-outil sur l’outil (si l’outil n’est pas sur le même plan, on peut continuer d’actionner le levier jusqu’à ce que le châssis du porte-outil repose complètement sur l’outil en relevant une ou plusieurs roues).

- Avancer pour enchâsser le triangle mâle (châssis) dans le triangle de l’outil.

- Verrouiller l’attelage (le système de verrouillage n’est pas encore prototypé).

- Relever le porte-outil et partir travailler.

Réglage du terrage et reprise de charge :

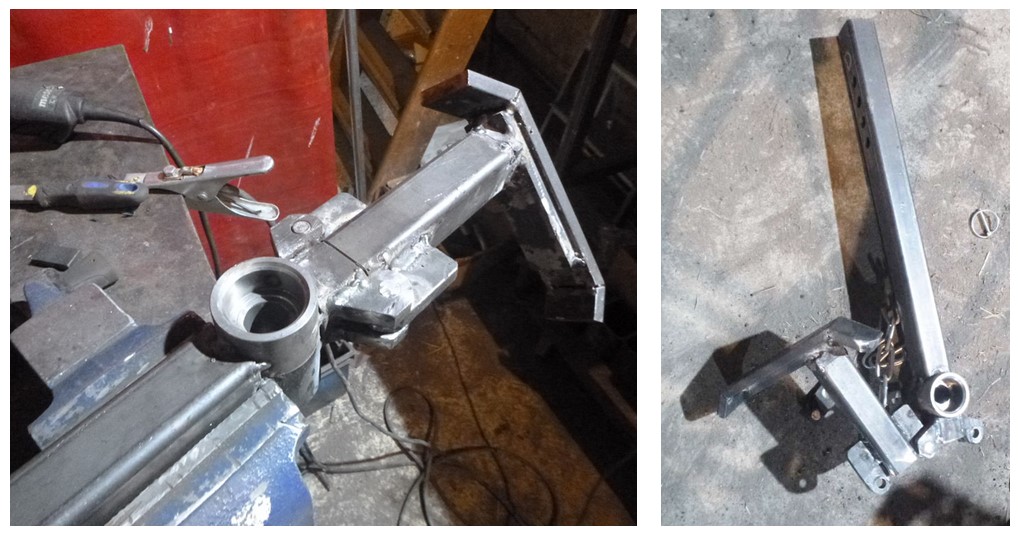

De chaque côté de la machine, des manivelles à vis trapézoïdale (en jaune) servent de butée basse : les montant des roues (en violet) viennent en appui contre elles. Ces butées servent à la fois de repère pour retrouver le même terrage à chaque changement de planche et pour reprendre une partie de la charge et des efforts pour protéger l’ensemble du mécanisme de relevage (essieu, engrenage, crémaillère, clenche).

Réglage de l’attaque :

La tire centrale (en bleu, reliée au parallélogramme en vert) est réglable en longueur par une vis trapézoïdale (en violet). En variant sa longueur, on modifie la hauteur de l’avant du châssis (il pointe vers l’avant ou est parallèle au sol), ce qui permet de régler l’attaque des outils. La partie manivelle pour le réglage de la tire est montée avec 2 butées à billes dans un boitier étanche (bleu foncé, ouvert sur la photo pour permettre de voir les butées à billes).

En vidéo, les premiers essais du TRIPOP en tout début 2022 dans l’Allier :

Les outils conçus conjointement avec le porte-outil TRIPOP regroupent aujourd’hui :

• 2 outils à disques,

• 2 outils à dents,

• 2 paires de rouleaux et 4 rouleaux différents pour libre combinaisons à monter en paire.

Deux de ces outils n’ont pas encore été prototypés, ils le seront prochainement.

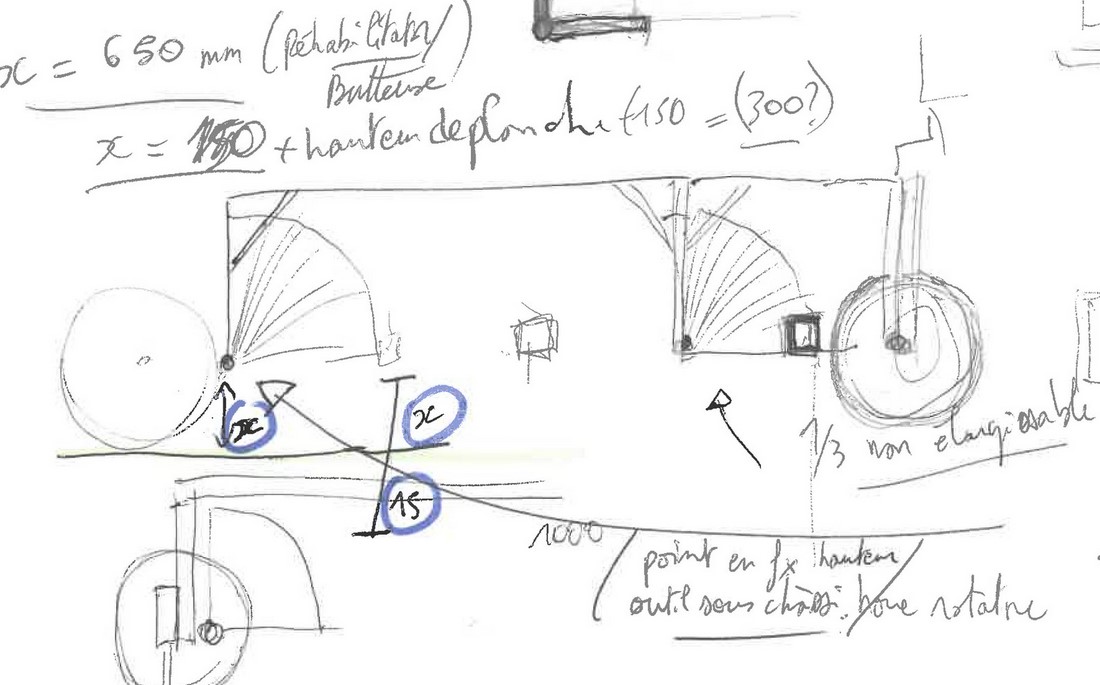

Butteuse-TRIPOP :

Pour former (ou reformer) les planches de culture et enfouir les résidus de cultures ou d’engrais verts.

Réhabilitator-TRIPOP (construction du prototype à venir) :

La version traction animale du Cultibutte : Outil de décompaction pour ameublir les planches en profondeur.

Scalpeuse-TRIPOP :

Sarclage intégral pour nettoyer les planches en fin de culture et ameublir le sol sur les premiers centimètres.

Covercrop-TRIPOP : (construction du prototype à venir) :

Covercrop en X, pour incorporer les résidus et ameublir le sol en fin de culture.

Rouleaux-TRIPOP :

• Paire de rouleau Fakirator-TRIPOP pour ameublir , émietter et incorporer.

• Paire de rouleaux Croskicage-TRIPOP effet brise motte superficiel.

• 4 autres rouleaux différents à monter par paire, pour l’affinage en surface.

Techniques constructives :

pour une prochaine construction, revoir : les assemblages pivot acier-acier (section, alésages, …) ; modifier certains assemblages à risques qui sont trop sujets à la déformation due aux soudures ; épurer certains points d’encombrement ; prévoir de l’acier « hardox » pour les pignons ; ...

Merci à tous ceux qui ont participé à la R&D et à la construction du prototype, en particulier Mickaël Deschamps (maraîcher 03) et Vincent Bastard (maraîcher 26).

Thomas PEYRE – Paysan, référent R&D en traction animale à l’AP, membre d’Hippotèse

thomas.peyre@orange.fr

06.27.74.06.62

Documents à télécharger

- Plans du TRIPOP (pdf)

Non disponibles. R&D en cours.

- Nomenclature (csv)

Non disponible. R&D en cours.

SOUTIENS

LICENCE LIBRE

L’ensemble de cet article, des explications, des photos et des plans livrés sont accessibles à tous. Ils sont diffusables et modifiables à condition que vous mentionniez la paternité de l’œuvre (L’Atelier Paysan), et que vous apposiez sur tout document reprenant ces éléments la même licence utilisée par nos soins, à savoir la Creative Commons BY NC SA.